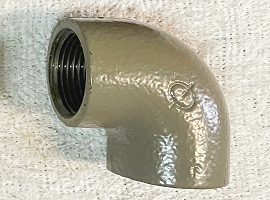

流路を曲げる継手

エルボ

代表的な90度エルボの他に、45度や180度もあります。

片側が雄ねじ、もう片側が雌ねじの場合に使用するのはストリートエルボと呼ばれます。

ボルト留めをするとき配管に干渉しやすいため、フランジを直接取り付けることはしません。

パイプとエルボは溶接接続し、パイプ同士でフランジ接続します。

エルボの外径Dに対して曲げ半径が1.5Dであればロングエルボ、1.0Dであればショートエルボと呼びます。

緩やかに曲がったほうが流れの抵抗が少ない(圧力損失が少ない)ためロングエルボが一般的に使われます。

配管径が700Aを超えるような大きい場合はパイプを切断してエビのように溶接接続するマイターベンドを使用します。

ベンド

エルボよりも曲げ半径が大きいことが特徴です(外径Dに対して4.0D~5.0D)。

曲げ半径が大きいことからエルボよりも流れの抵抗が少ないです(圧力損失が少ない)。

U字型の180度ベンド(リターンベンド)もあります。

流路を分岐・合流する継手

チーズ(ティ、チー)

分岐・合流で一番使われる配管継手で、直管を90度に分岐させることができます。

分岐部分の直径が違うチーズ(異径チーズ)もあります。

エルボと同様、チーズに直接フランジを取り付けることはあまりありません。

枝管の直径は主管と同径から2、3サイズ小さめ程度まで存在します。

ワイ(ラテラル)

チーズと違い45度の角度から合流することができるため、流れの抵抗が少ないです(圧力損失が少ない)。

実はワイ(ラテラル)にはJIS規格がありません。

それゆえに強度計算して用いなければならないため、自然とチーズが一般的に使用されます。

クロス

4本の管を十字に接続することができます。

ワイと同様にクロスにもJIS規格はありません。

化学系ではあまり使われず、スプリンクラーなどで使用されます。

似た製品で多口継手もありますが、同様にスプリンクラー用途です。

ボス

母管に対して枝管が細く使用できるチーズのサイズが無い場合に用います。

母管にボスを溶接し、そこからねじ込みや溶接でパイプを接続することで枝管を伸ばしていきます。

特にこだわりが無い場合は後述するオーレットではなくボスを使用します。

溶接によるボスの取り付けは以下の動画を参考になります。

オーレット(アウトレット)

母管に対して枝管が細く使用できるチーズのサイズが無い場合に用います。

オーレットは母管と接する土台部分が肉厚になっているため、ボスよりも強度を高めた状態で接続できます。

一般的に配管内が高圧になる場合など強度が必要な場合に限って使用されます。

接続様式によってウェルドレット(突合せ溶接)、ソコレット(差込み溶接)、スレッドレット(ねじ込み)と名前を変えます。

流路を塞ぐ継手

プラグ

パイプの中に入れ込むようにして取り付け、パイプの先端を塞ぎます。

雌ネジを塞ぐ用途として、ねじ込み配管でよく用いられます。

キャップ

パイプを上から覆うように取り付け、パイプの先端を塞ぎます。

雄ネジを塞ぐ用途として、ねじ込み配管でよく用いられます。

ブラインドフランジ(閉止フランジ)

フランジ配管の末端を塞ぐのに使用されます。

フランジの中心部分に穴が開いておらず、ボルトナット留めをして流路に蓋をします。

ブラインドヘルール(ヘルールキャップ)

ヘルール配管の末端を塞ぐのに使用されます。

中心部分に穴が開いておらず、通常のヘルールと同様にクランプで留め、流路に蓋をします。

配管同士を接続する継手

レジューサ

直径の異なる配管同士を接続するときに用います。

同心レジューサ(コンセントリックセジューサ)は同一線上に配管同士を接続します。

偏心レジューサ(エキセントリックレジューサ)は中心を平行にずらして配管同士を接続します。

偏心レジューサは管内の液だまりを無くしたい場合や配管同士の上面もしくは底面を合わせたいときに用います。

ニップル

ニップルはねじ込み配管継手の一つで、管の両端はおねじになっています。

一般的な使用方法は2本の配管を接続し延長することです。

レンチで締めやすい六角ニップルや両端の直径が違う異径ニップル、胴の長いロングニップルなどもあります。

ソケット(フルカップリング)

パイプを上から覆うように取り付け、2本の配管を直線で接続する際に用います。

両端の直径が違う異径ソケットもあります。

ブッシング

径が異なる雄ネジと雌ネジの配管を接続するのに用います。

両端の直径が違う異径ブッシングもあります。

ユニオン

ユニオンナットとユニオンねじで挟んで接続します。

ナットを回すだけで配管の接続・分離ができます。

パッキンで液漏れを防ぐため、使用する流体に応じたパッキンを選ぶ必要があります。

取り付け方は少し複雑なので以下の動画を併せて確認してください。

5分5秒、8分9秒、9分3秒、9分32秒、11分20秒の再生位置にユニオンを取り付けている動画があります。

ハーフカップリング

ハーフカップリングの片側を機器や配管に溶接し、もう片側に配管を接続することができます。

溶接先の機器や配管へ計測機器を取り付ける際に有効です。

接続を補助する継手

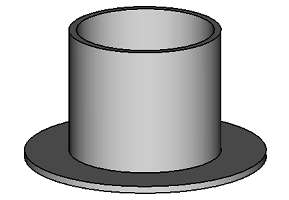

スタブエンド

先端にヘルールのようなツバが付いており配管の先に溶接しフランジを通すことで使用します。

フランジ接続する際、配管とフランジを溶接で固定しなくて済むことが特徴です。

更にフランジ部分が自由に回ることができるため、フランジ同士のボルト穴を容易に合わせることができます。

この場合フランジは締め込む役割であり、スタブエンドのツバ同士で流体の漏れを防ぎます。

また流体が接触するスタブエンドのみ配管と同等の材料とし、流体と接触しないフランジは安価材料に代替することができます。

チューブフィッティング(ワンタッチ継手)

圧縮空気(エアー)のチューブを接続するのに使用されます。

チューブを差し込むだけで固定され、レバーを押して引っ張るだけで抜くことができます。

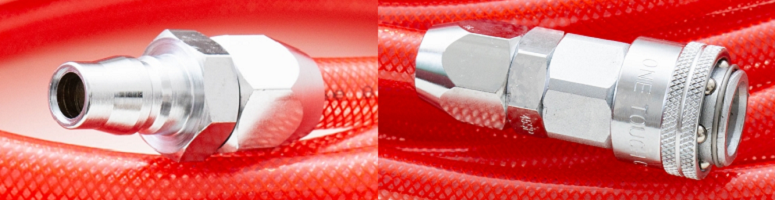

カプラ(カプリング)

配管同士の接続・切り離しをワンタッチで行うことができます。

オスとメスを差し込むだけでカチッと音がして接続が完了する優れものです。

圧縮空気(エアー)のチューブ・ホースを接続するのに使用されることが多いです。

カプラは配管径が25A程度、大きくても50Aまでのサイズで使用します。

配管径が大きくなるとカムロックと呼ばれるレバーでロックするタイプを使用します。

ホースニップル

ホースを接続するために使用されます。

竹の子とも呼ばれ、差込部分に段差が付いておりホースが抜けにくい構造になっています。

安全・保全のための継手

伸縮管継手

温度変化による配管の伸縮を吸収します。

ジャバラ状になっているベローズ形、シリンダーの様に動くスリーブ形などがあります。

フレキシブルホース

「フレキ」と呼ぶ方も多く、配管が少し曲げられるような柔軟性を持っています。

最後に配管同士をつなぎこむ時の誤差修正に用いられます。

また危険物貯蔵タンクと配管の接続には消防認定されたフレキシブルホースを設けなければなりません。

これは地震等の地盤沈下や振動による配管への損傷を防ぐ大切な役割があります。

補修用クランプ

急なピンホールや腐食割れを起こしたときに活躍します。

外側から配管を包み、ボルトナットで締め込めば流体の流れを止めずに液漏れを防ぐことができます。

オススメ書籍

・トコトンやさしい配管の本

まず配管を勉強したいときに必ず読みたい書籍です。新人さんにオススメです。

-

-

トコトンやさしい配管の本

www.amazon.co.jp

・はじめての配管技術

配管の勉強をするために次に読んでおきたい書籍です。

配管継手に関しても一通りのものが解説されています。

-

-

はじめての配管技術

www.amazon.co.jp

・化学プラント配管設計の基本

上記書2冊で基礎を学んだあと、化学プラントで配管設計を行うなら必ず読んでおきたい書籍です。

化学工学も同時に学ぶことができ、内容が充実しています。

-

-

化学プラント配管設計の基本―配管技術者への道しるべ

www.amazon.co.jp