レジューサの構造による違い

まずは同心レジューサと偏心レジューサの構造を解説します。

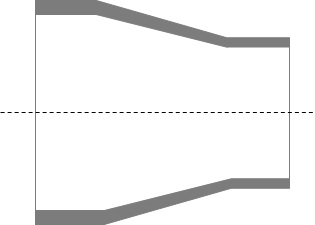

同心レジューサ

同心レジューサはレジューサの入口と出口で中心線が同じとなる形状をしています。

同心を表すコンセントリック(concentric)の意味で "CON" と表記することもあります。

使用するのは気体・液体どちらかの流体のみで構成されている場合のみです。

また空気溜まりができてしまうことから流体の種類に関わらず鉛直配管に取り付けられます。

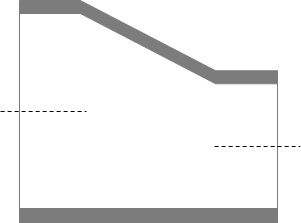

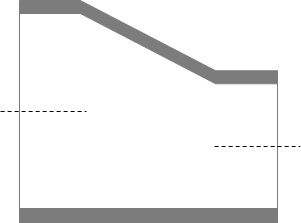

偏心レジューサ

偏心レジューサはレジューサの入口と出口で中心線が別となる形状をしています。

偏心を表すエキセントリック(eccentric)の意味で "ECC" と表記することもあります。

使用するのは気液混合の流体で構成されている場合です。

同心レジューサのデメリットを解決できることから水平配管に取り付けられます。

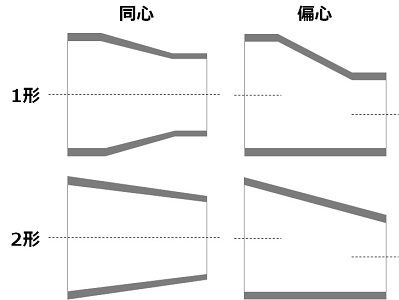

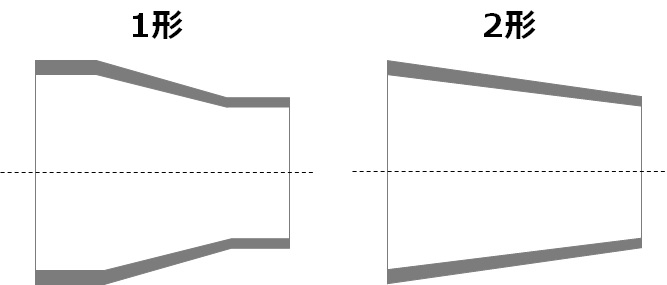

1形と2形の微妙な形状違い

レジューサにも内側の形状によって1形と2形に分けられます。

1形はレジューサの中心部で急激に径を小さくする形状です。

一方、2形は1形よりも緩やかに内径が減少する構造になっています。

一般的にレジューサはパイプをプレスして片方の配管径を狭める製法が採用されています。

そのため指定がない限り1形が使用されます。

一方、大口径や肉厚配管の場合は2形が使用されます。

これはパイプのプレス加工ではなく、鋼板の曲げ加工と溶接の組み合わせによる製法へ変化するためです。

目安として300A程度を境に2形が使用されるようになります。

ただし小径に2形が無い、大径に1形が無いというわけではありません。

なぜレジューサを使用するのか?

配管の圧力損失は配管径が大きくなるほど減少するためレジューサ箇所は少ないほど良いとされています。

どのような状況でレジューサが必要になるのでしょうか。

機器の仕様

通常、配管径は余裕を持たせ少し大きめに設計が行われます。

ただし流量計のような計器は使用流量範囲が決まっているため、使用配管径よりも一般に小さい径を要求されます。

このように機器の仕様に合わせた配管径にするためにレジューサが使用されます。

また可能な限り圧力損失を減らすために計器の直前にレジューサを取り付けることが一般的です。

配管施工コストを削減するためレジューサも含めた鋳物として構造化された流量計も販売されています。

圧力の上昇

機器の仕様で解説した内容と少し重なりますが、こちらはより一般的な話です。

配管の圧力損失が発生することから配管末端になるほど圧力が下がってしまいます。

それを防ぐためにも末端になるほど配管径を小さくして圧力を保つようにします。

反対にポンプの圧力が高すぎる場合は配管径を大きくすることもあります。

目的に合わせた使い分け

ここからはレジューサの使い分け方を解説します。

一般的な使用

偏心レジューサは配管径の縮小具合にもよりますが、少なからず偏流が起きます。

そのため空気・液溜まりの発生が懸念されない場合は同心レジューサを使用します。

またレジューサ前後の配管へも均等な力がかかり長期利用においてもメリットがあります。

液溜まりを防ぐ

気液二相系において液溜まりを防ぎたい場合、配管底部が平らになるよう偏心レジューサの平面側を下向きに取り付けます。

例として蒸気ラインのドレンが挙げられます。

高速に流れる蒸気に乗って水塊やミストがエロージョン(機械的摩耗)の原因となりうるため液溜まりは防がなければなりません。

これをウォーターハンマー、蒸気ドレンの場合は特にスチームハンマーと呼びます。

空気溜まりを防ぐ

気液二相系において空気溜まりを防ぎたい場合、配管上部が平らになるよう偏心レジューサの平面側を上向きに取り付けます。

同心レジューサは空気溜まりが発生するため使用できません。

空気溜まりが発生すると流路が狭まり圧力損失が増加します。

またポンプの場合、空気が入り込んで揚程が上がらなくなるだけでなく故障の原因にもなります。

配管径の差が100mm程度ある場合は偏流が大きくなってしまうため、空気抜きを設けて同心レジューサを採用します。

できるだけ圧力損失を減らす

レジューサの1形と2形では緩やかな管径の縮小が起きる2形の方が圧力損失は小さくなります。

ただしメーカーによっては目的サイズのレジューサが対応していないこともありますので無理に2形にする必要はありません。

配管サポートを取り付けやすくする

偏心レジューサを用いると配管下部の高さ(BOP)を一定に保つことができます。

鉛直配管でも同様の効果があります。

そのためポンプや流量計の直前にレジューサを取り付けることでレジューサの影響を減らしつつ一定高さのサポートを取り付け続けることができます。

オススメ書籍

・トコトンやさしい配管の本

まず配管を勉強したいときに必ず読みたい書籍です。新人さんにオススメです。

-

-

トコトンやさしい配管の本

www.amazon.co.jp

・はじめての配管技術

配管の勉強をするために次に読んでおきたい書籍です。

配管継手に関しても一通りのものが解説されています。

-

-

はじめての配管技術

www.amazon.co.jp

・化学プラント配管設計の基本

上記書2冊で基礎を学んだあと、化学プラントで配管設計を行うなら必ず読んでおきたい書籍です。

化学工学も同時に学ぶことができ、内容が充実しています。

-

-

化学プラント配管設計の基本―配管技術者への道しるべ

www.amazon.co.jp