プラントでは熱交換器や蒸留塔など加熱冷却に関係する操作が多く存在します。

熱は高温から低温に移動する性質があり、これを伝熱と呼びます。

- 対流伝熱:流体の流れにより熱が移動

- 伝導伝熱:物質の移動が無く熱のみが移動

- 放射伝熱:高温物質から出る熱放射線によって熱が移動

対流伝熱

対流伝熱は流体の流れにより熱が移動する伝熱形式です。

熱と流体の両方が移動します。

対流伝熱は自然対流・強制対流の2種類を考慮しなければなりません。

ニュートンの冷却法則

固体表面と流体間の熱の伝わりやすさは熱伝達率 h[W / (m²·K)]で表します。

また対流による伝熱量 Q[W]は、ニュートンの冷却法則で表されます。

ニュートンの冷却法則

$$ Q=hA\left(T_{H}-T_{L}\right)$$

Q:伝熱量[W]、h:境膜伝熱係数[W/(m2・K)]、A:断面積[m2]

T:温度[K]、H:高温側、L:低温側

自然対流伝熱

自然対流伝熱は温度差がきっかけで発生します。

温度差は密度差を生み、それが流体の流れ(自然対流)を生じます。

強制対流伝熱

強制対流伝熱はポンプや撹拌機など外部の力がきっかけで発生します。

流体の移動が激しい強制対流の方が自然対流よりも伝熱効率は良くなります。

伝導伝熱

伝導伝熱は物質の移動が無く、熱だけが移動する伝熱形式です。

固体分子の振動エネルギーや金属の自由電子により伝わっています。

熱伝導とも呼ばれます。

フーリエの法則

物質によって熱の伝わりやすさは異なり、これを熱伝導率 k[W / (m・K)]で表します。

また伝熱量 Q[W]は、フーリエの法則によって表されます。

フーリエの法則

$$ Q=-kA\frac{T_{H}-T_{L}}{t}$$

Q:伝熱量[W]、k:熱伝導度[W/(m・K)]、T:温度[K]、t:壁面厚さ[m]

A:断面積[m2]、H:高温流体、L:低温流体

伝熱速度

伝導伝熱は対流伝熱に比べて非常に遅い特徴があります。

これは物質の移動を伴わずに熱のみが移動するためです。

境膜での伝導

液体は基本的に対流伝熱で伝わります。

ただし固体壁面に非常に近い部分(境膜)では液体であっても伝導伝熱により熱が移動します。

放射伝熱

放射伝熱は高温物質から出る熱放射線によって熱が移動する伝熱形式です。

熱が媒体を介さず移動する特徴があります。

プラント機械は保温していることも多く放射伝熱は非常に小さいため、あまり考慮しません。

太陽から地球への熱の移動は代表的な放射伝熱です。

ステファン・ボルツマンの法則

全ての方向・種類の電磁波を吸収し放出できる理想的な物体を黒体と呼びます。

黒体が放射するエネルギー(全黒体放射能)は、ステファン・ボルツマンの法則で与えられます。

ステファン・ボルツマンの法則

$$ E_{b}=\sigma T^{4}$$

Eb:黒体の放射エネルギー[W/m2]、σ:ステファン・ボルツマン定数[W/(m2・K4)]、T:温度[K]

実際の物体では種類や状態によって放射能力が変化することから、実在物体と黒体との放射エネルギー比である放射率 ε を用いて補正します。

ステファン・ボルツマンの法則の補正

$$ E=\epsilon \sigma T^{4}$$

E:実在物体の放射エネルギー[W/m2]、放射率 ε [-]、σ:ステファン・ボルツマン定数[W/(m2・K4)]、T:温度[K]

熱交換器の考え方

これまで挙げた伝熱の種類から熱交換器について考えることができます。

特に重要なのが対流伝熱と伝導伝熱です。

熱交換器は基本的に保温するため放射伝熱は非常に小さくなります。

熱貫流

熱交換器は”強制対流伝熱”と”伝導伝熱”を組み合わせて熱が伝わります。

代表的なシェルチューブ型の熱交換器を例に挙げます。

- 高温流体⇒チューブへの熱移動(強制対流伝熱)

- チューブ内での熱移動(伝導伝熱)

- チューブ⇒低温流体への熱移動(強制対流伝熱)

上記のような一連の熱移動を熱貫流と呼びます。

つまり高温流体の熱が固体壁を通り低温流体へ移動することを指します。

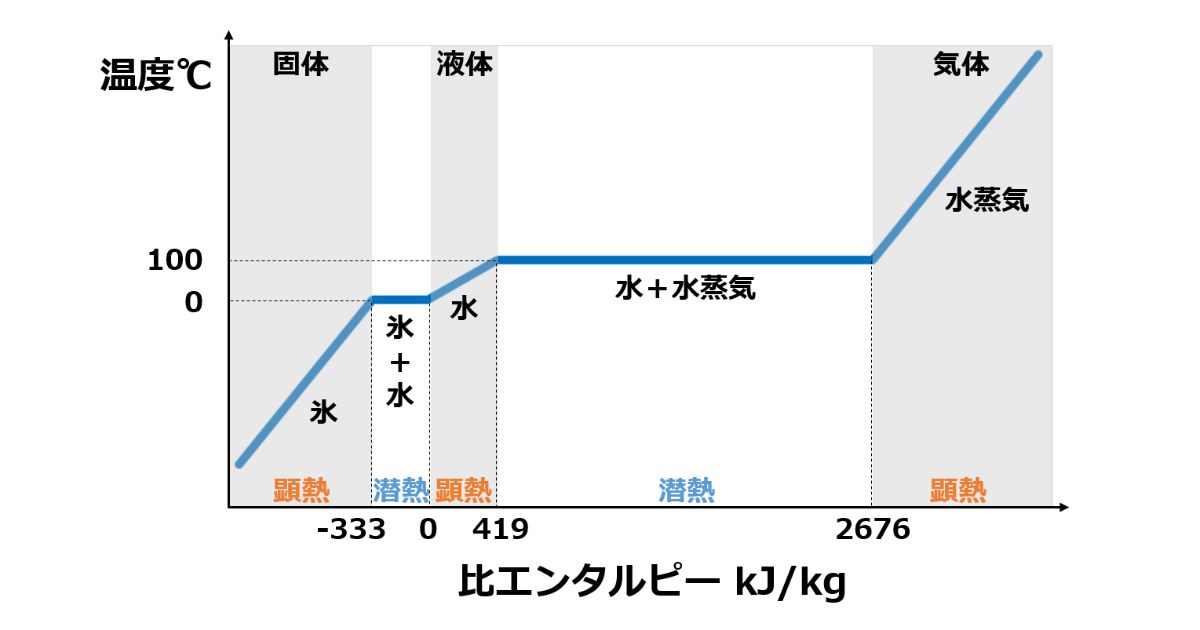

(補足)相変化による伝熱

伝熱には相変化に伴い発生した気泡や液滴が影響するものもあります。

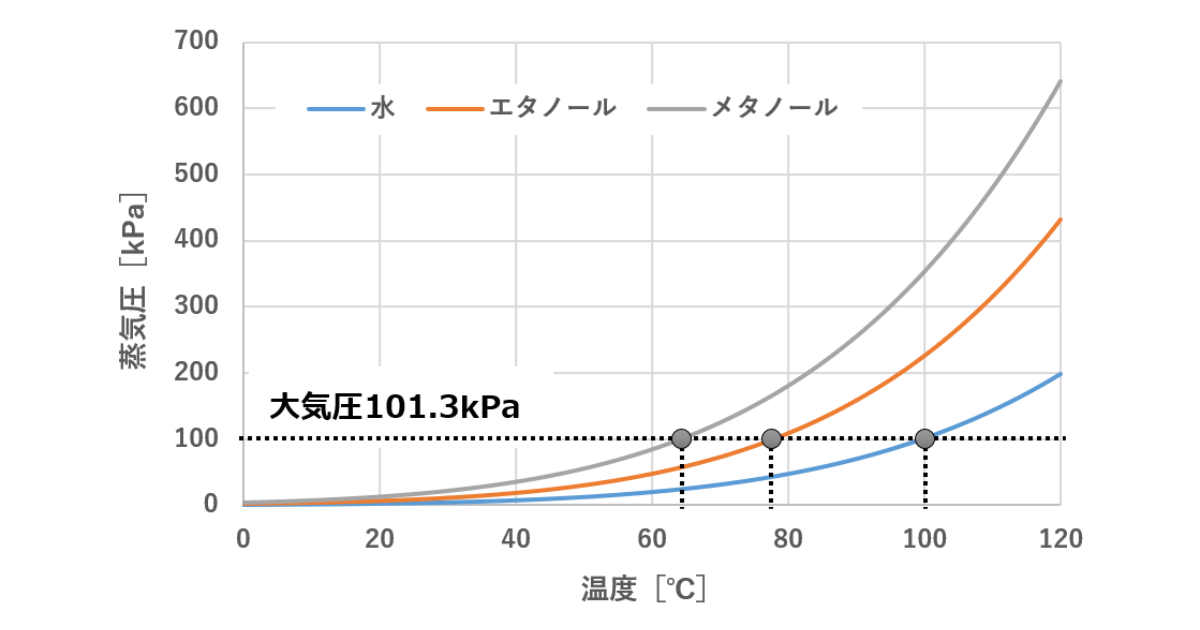

蒸発伝熱

液体から気体に相変化することを蒸発と呼びます。

蒸発は特に低温流体の壁面付近で起きます。

その付近では発生した気泡が液を対流させる役割があります。

そのため固体壁面を通しての熱が伝わりやすくなります。

凝縮伝熱

気体から液体に相変化することを凝縮と呼びます。

凝縮は特に高温流体の壁面付近で起きます。

凝縮により固体壁面を液滴や液膜が覆うため伝熱効率が下がってしまいます。

蒸気が固体壁面に接触する部分があるため、液膜は液滴ほど伝熱効率は高くありません。

また高温側流体に空気のような非凝縮性の流体が含まれるほど伝熱効率は下がってしまいます。

参考資料

・化学工学ー解説と演習ー

化学工学を勉強したい!と思ったら真っ先にオススメしたい書籍です。

他の汎用化学工学書籍には無い「撹拌動力計算」や「撹拌伝熱計算」も記載されています。

-

-

化学工学―解説と演習ー

www.amazon.co.jp

・化学プラント配管設計の基本

伝熱の種類、熱伝導の計算、熱交換器の種類について記載されています。

その他、化学工学の基本事項が解説された後、それらを踏まえて化学プラントにおける配管設計の基礎から詳細に解説される書籍です。

この1冊で配管設計を一通り勉強できます。

-

-

化学プラント配管設計の基本―配管技術者への道しるべ

www.amazon.co.jp

オススメ書籍

・伝熱工学 (JSMEテキストシリーズ)

日本機械学会が出版する伝熱工学の解説書です。

幅広い分野を詳細に解説しているため、体形的に伝熱を勉強したい方にオススメです。

-

-

伝熱工学 (JSMEテキストシリーズ)

www.amazon.co.jp

・伝熱工学資料

伝熱に関する詳細な計算式や係数が大量に掲載されています。

高価ではありますが、それに見合う価値が十分にあります。

-

-

伝熱工学資料

www.amazon.co.jp