コモン線は省配線を目的とした共通の配線を意味し、よく電気回路図ではCOMと表現されます。

例えば以下の例だと、マイナス側の配線をコモン線(共通化)することで長距離配線の本数を減らしています。

コモン配線をするには、渡り線で繋ぐ、ショートバーを使う、コモン端子台を使うなどの配線方法があります。

ただし、プラス側もしくはマイナス側の回路を共通化しているため、コモン線の断線は関係する複数回路の断線に繋がります。

そのため接続する計器の重要度に合わせて、コモン線で配線しない方法を選択する場合もあります。

コモン線の特徴

まずはコモン線の基本的な知識を解説します。

目的は省配線

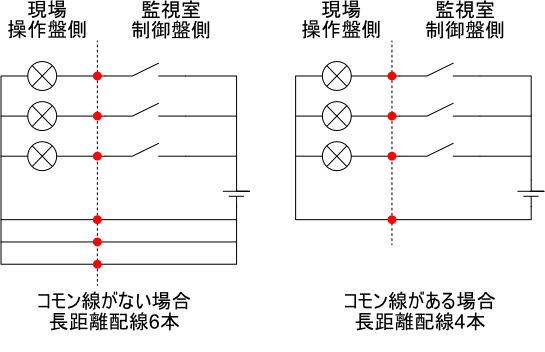

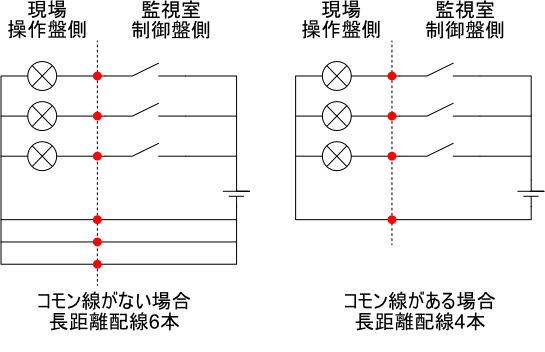

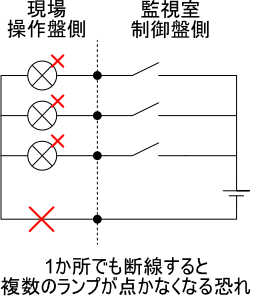

監視室の24V電源を使って現場にある操作盤のランプ3つに配線する場合を考えます。

ランプは24V側と0V側にそれぞれ配線するため、コモン線を用いない場合、現場に向かって6本の配線が必要です。

一方でコモン線を用いた場合、24V側もしくは0V側の配線を1本に集約してから配線するため、長距離配線を4本に減らせます。

コモン線の効果は配線量が多いほど大きく、例えば16点のセンサーを配線する場合は32本の長距離配線が必要なところ17本に削減できます。

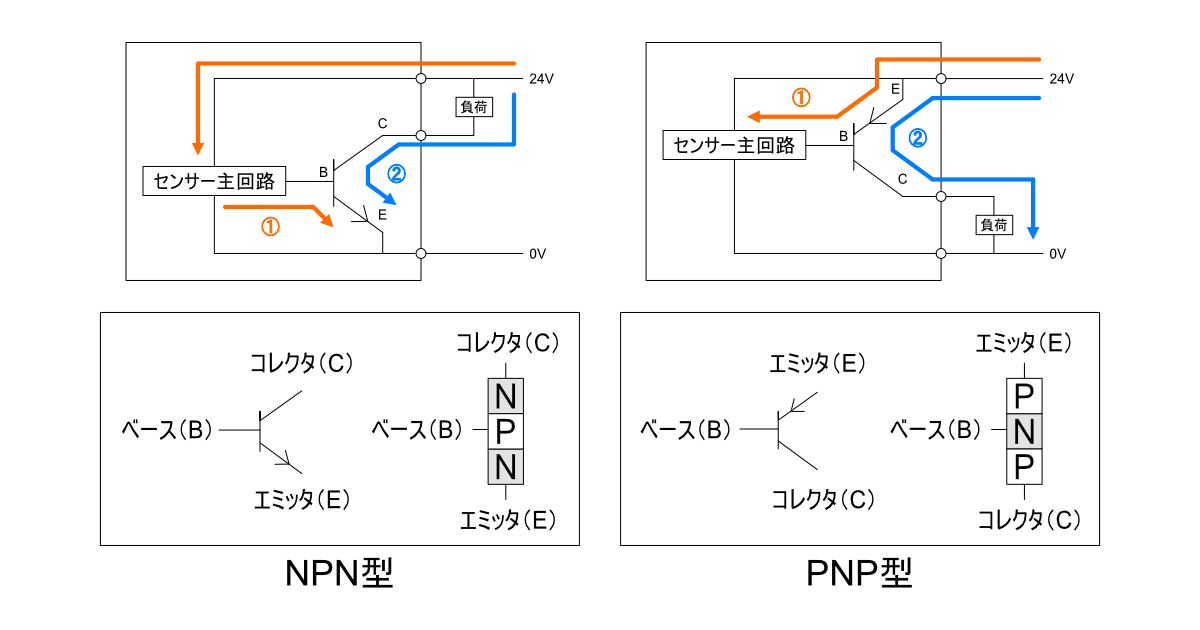

プラスコモンとマイナスコモンの2種類ある

DC 24Vのような直流電源の場合、電流の流れる向きがあります。

例えばDC 24V電源の場合は、24V側の配線をコモン線にする場合はプラスコモン、反対に0V側の場合はマイナスコモンと呼ばれます。

特にトランジスタが使われているPLCの入出力ユニットやセンサーなどで意識しなければなりません。

日本においてはPLCの入力ユニットのような信号を受け取る機器はプラスコモン、センサーのような信号を出す機器はマイナスコモンになる場合が多いです。

コモン線にすると断線時の影響が広がる

コモン線は複数の系統で統一した配線経路を有しているため、断線すると広い範囲に影響が及ぶ可能性があります。

1本の断線が共通配線全ての断線に相当する時もあります。

そのため例えば16点のユニットではCOM1とCOM2に8点ずつ割り付けるようなリスク軽減策を講じる場合もあります。

コモン線の配線方法

コモン線の配線方法には種類があります。

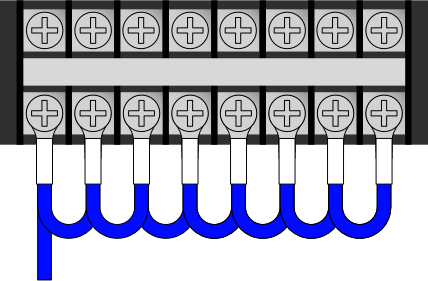

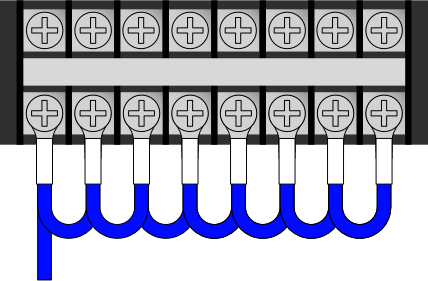

渡り線

コモン配線の基本です。

別箇所から端子台に1本の配線を接続した後、隣の端子に向かって配線を伸ばして(渡らせて)いきます。

ショートバー(短絡バー)

渡り線を一体化した形状の、配線作業を効率化できるショートバーという部品があります。

ただし部品が一体化しているため、全端子からの電流合計値がショートバーの定格電流を超えてはいけません。

ショートバーは作業性を上げつつも、任意の範囲の端子をコモン線にできるメリットがあります。

-

-

春日電機 ショートバー 10個入 TJ163B

www.amazon.co.jp

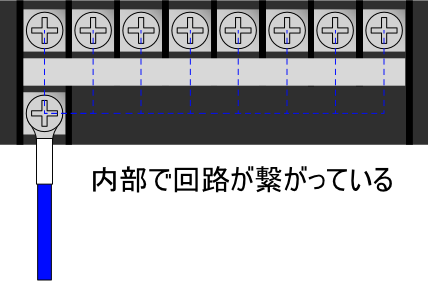

コモン端子台

端子台内部で回路が繋がっているコモン端子台もあります。

これを使えば渡り線もショートバーも無しでコモン回路を構成でき効率的です。

コモン配線作業が不要になる反面、コモン回路の組み合わせは変えられません。

配線済みの設備を改造をするときに回路設計を制限されるデメリットがあります。

コモン端子(リレーやPLC)

PLCの入出力ユニットやリレーなどの機器は内部でコモン配線用の回路が組まれており、コモン端子が設けられています。

コモン端子台とイメージは同じです。

例えばc接点(a接点+b接点)を持つリレーの場合、「a接点側端子」「b接点側端子」「コモン端子」の3端子が用意されています。

a接点とb接点どちらを使う場合も、コモン端子1本に繋いでおけばどちらの接点にも利用できます。

コモン端子を設けない"独立コモン"もある

リレータイプであるPLCの出力ユニットやリレーターミナルの仕様には”独立コモン”と記載されている場合があります。

これは機器の内部がコモン回路になっていない(全て独立である)ことを意味します。

出力回路に繋ぐ機器はDC 24Vで駆動するものばかりではなく、AC 100Vや200Vで駆動するものもあります。

多点出力できるターミナル型の機器は、異なる外部電源に対応できるよう出力側はコモン端子を設けない場合が多々あります。

あえて独立コモンという言葉を使う場合、対応する形でコモン回路を共通コモンと呼ぶことでコミュニケーションを取ります。

まとめ

コモン線は省配線のために回路の一部配線を共有化します。

それにより長距離配線の本数を減らせます。

コモン配線をするには、渡り線で繋ぐ、ショートバーを使う、コモン端子台を使うなどの配線方法があります。

メリットが大きい反面、断線による影響は広範囲に渡る恐れがあり、計器の重要度に合わせてコモン線で配線するかは検討しなければなりません。

オススメ書籍

・現場エンジニアが読む 電気の本

電気の基本理論から始まり、測定機器や電子部品、制御機器など基本的な要素が解説されています。

-

-

現場エンジニアが読む 電気の本(第2版)

www.amazon.co.jp

・現場エンジニアのための電気の実務がわかる本

動力回路や制御回路の設計、トラブルシューティング、保全など電気に関する現場向けの解説がされています。

-

-

現場エンジニアのための電気の実務がわかる本―もう現場でつまずかないズバリ答える50の疑問!

www.amazon.co.jp

・基本からわかるシーケンス制御

スイッチやボタンを用いた回路の組み方が初心者向けに分かりやすく解説されています。

全てカラーのため読みやすく、電気回路に慣れていない方にオススメです。

-

-

カラー徹底図解 基本からわかるシーケンス制御

www.amazon.co.jp