OSI参照モデルとは世界共通で使用できるネットワークの基本構造のことです。

事前にEthernetに関する記事を読んで頂けると理解が深まります。

OSI参照モデルとは

まずはOSI参照モデルの概要と基本的な概念を説明します。

(前提知識)プロトコル

機器同士が通信する場合、どのような形式で通信するのか取り決めておく必要があります。

この取り決めをプロトコルと呼びます。

プロトコルを一致させていないと正しく通信することができません。

私たちが問題なく会話できるのも日本語という共通言語を使うからであり機械も同じ考え方です。

基本構成

機器同士が通信する際、様々な処理を経て通信しています。

つまり通信するにも処理の種類ごとに様々なプロトコルを使用しているということです。

しかし各社が好きな形でプロトコルを作っていては別メーカー同士で通信できない、もしくは相当な手間をかけて通信することになってしまいます。

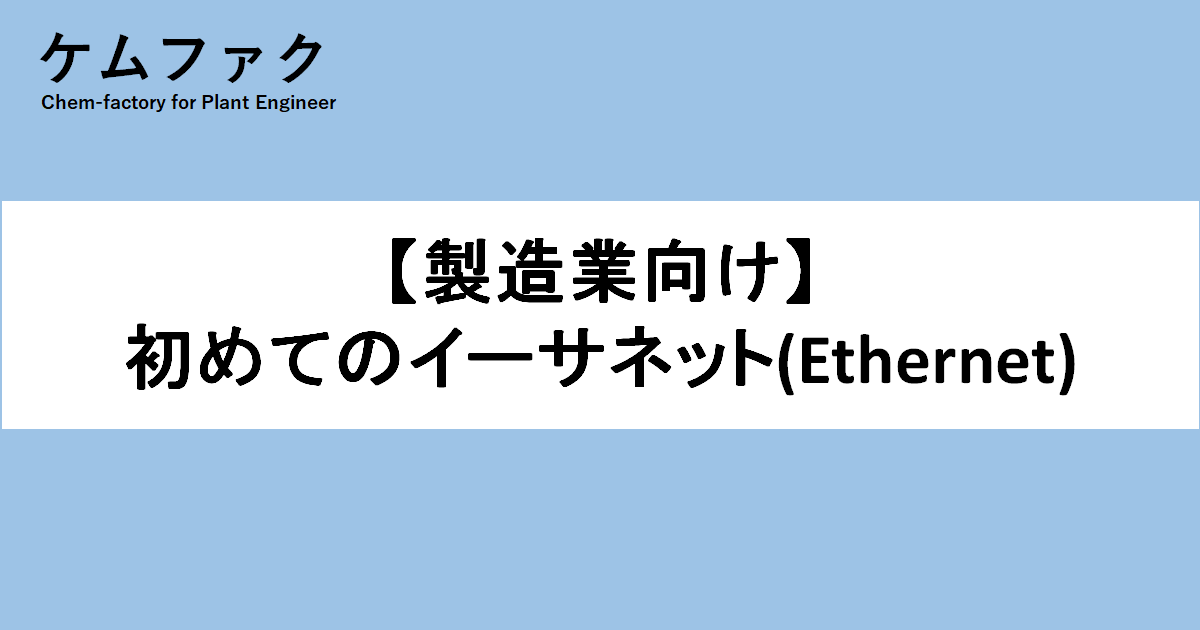

OSI参照モデルではネットワークを通信機能に応じた7つの階層に分け、プロトコルを所属する層で説明できるようにしています。

つまり、あるプロトコルを”第〇層のもの”と説明することで何の役割をもつプロトコルなのかがイメージしやすくなっています。

また第1層側は電気的な部分に近く、第7層に近づくほど人の操作に近い部分になるよう構成されています。

実際の処理順序を考えて第7層から「アプセトネデブ」と覚える方が多くいらっしゃいます。

各層についての詳細は後ほど解説します。

| 層番号 | 名称 |

|---|---|

| 第7層 | アプリケーション層 |

| 第6層 | プレゼンテーション層 |

| 第5層 | セッション層 |

| 第4層 | トランスポート層 |

| 第3層 | ネットワーク層 |

| 第2層 | データリンク層 |

| 第1層 | 物理層 |

データの流れ

通信する際、送信側はまず第7層のアプリケーション層から順に処理していき、第1層の物理層を経てデータを送信します。

受信側は反対に第1層の物理層から順に処理します。

プロトコルスタッフ

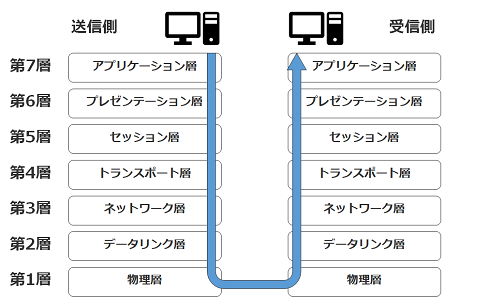

複数の階層のプロトコルはプロトコルスタックという考え方で処理されます。

プロトコルは一般にヘッダーとペイロードという2つの要素からなります。

ヘッダーには送受信者の情報や転送方法などプロトコル情報が、ペイロードには転送するデータが入っています。

送信するデータの外側に第7層から順に第1層に向かってプロトコルデータを付与しながら伝送します。

OSI参照モデルの詳細 5~7層

ここからはOSI参照モデルの各層について解説します。

まずは上位層と呼ばれる5~7層についてです。

アプリケーション層(第7層)

アプリケーション層ではユーザーやアプリケーションが直接利用する部分を担います。

例えば次のような内容です。

- ソフトから送信するデータをデジタル化

- 受信したデジタルデータを可読化

- 電子メールなのか?webページなのか?など使用するソフトの種類を仕分ける

つまり、どこに何を送りたいかといった基本的な情報を取り決める役割があります。

製造業では、監視システムや生産管理システムがアプリケーション層で動作します。

プレゼンテーション層(第6層)

プレゼンテーション層では、データの表現形式を管理し、異なるシステム間でデータを交換する際の互換性を保つ役割を果たします。

現状のデータは送信側・受信側で使用するデータの表現形式が違う恐れがあります。

有名なのが文字化けの原因となる文字コードの違いです。

そのため通信する時だけは文字や画像や音声などのデータを共通で認識できる形へと変換します。

またデータの圧縮や暗号化もこの層の役割の1つです。

セッション層(第5層)

セッション層ではデータをやり取りする一連の流れを取り決めます。

そもそもセッションとは通信経路の確立から終了までの一連の流れ(通信セッション)を意味します。

例えば送信側・受信側が交互に送受信するのか(半二重)、同時に送受信するのか(全二重)を決めています。

OSI参照モデルの詳細 1~4層

次は下位層と呼ばれる1~4層についてです。

トランスポート層(第4層)

トランスポート層ではデータの信頼性を確保します。

有名なTCPというプロトコルはこの階層に属します。

ここではデータをパケットという要素に分割し、それぞれに番号を付与して通信しています。

正しく伝送されないパケットが1つでもあれば正しい情報が伝わりません。

そのためデータに欠損が無いかどうかを監視し、場合によっては再送信を依頼する役割があります。

ただし再送信を行うため通信速度は遅くなってしまいます。

解決策としてTCPではなくUDPというプロトコルを使用することでデータの信頼性を落として速度を優先させることも出来ます。

ネットワーク層(第3層)

ネットワーク層はネットワークアドレスによって相手方の識別をして送信する階層です。

有名な"IP"というプロトコルはこの層に属します。

複数のネットワークにまたがってデータを送受信できることが特徴です。

また各機器に設定されたアドレスを基に通信するための最適ルートを割り出すルーティングに関する事項もこの層に該当します。

データリンク層(第2層)

データリンク層はハードウェアアドレスによって相手方の識別をして送信する階層です。

ハードウェアアドレスはMACアドレスとも呼ばれる機器固有のアドレスを意味します。

データリンク層ではネットワーク層(第3層)と違い同一のネットワーク内でのみデータを送受信できます。

その際に伝送エラーの検出や送信先管理をしているところが、ただの電気信号を送るだけの時とは違う点です。

物理層(第1層)

物理層はデジタルデータと電気信号の変換を行う階層です。

文字通りケーブルやコネクタなど物理的な要素に関する定義です。

例えば電圧レベルや伝送距離、コネクタ形状などが定義されています。

TCP/IPとOSI参照モデル

これまでOSI参照モデルの基本を学びました。

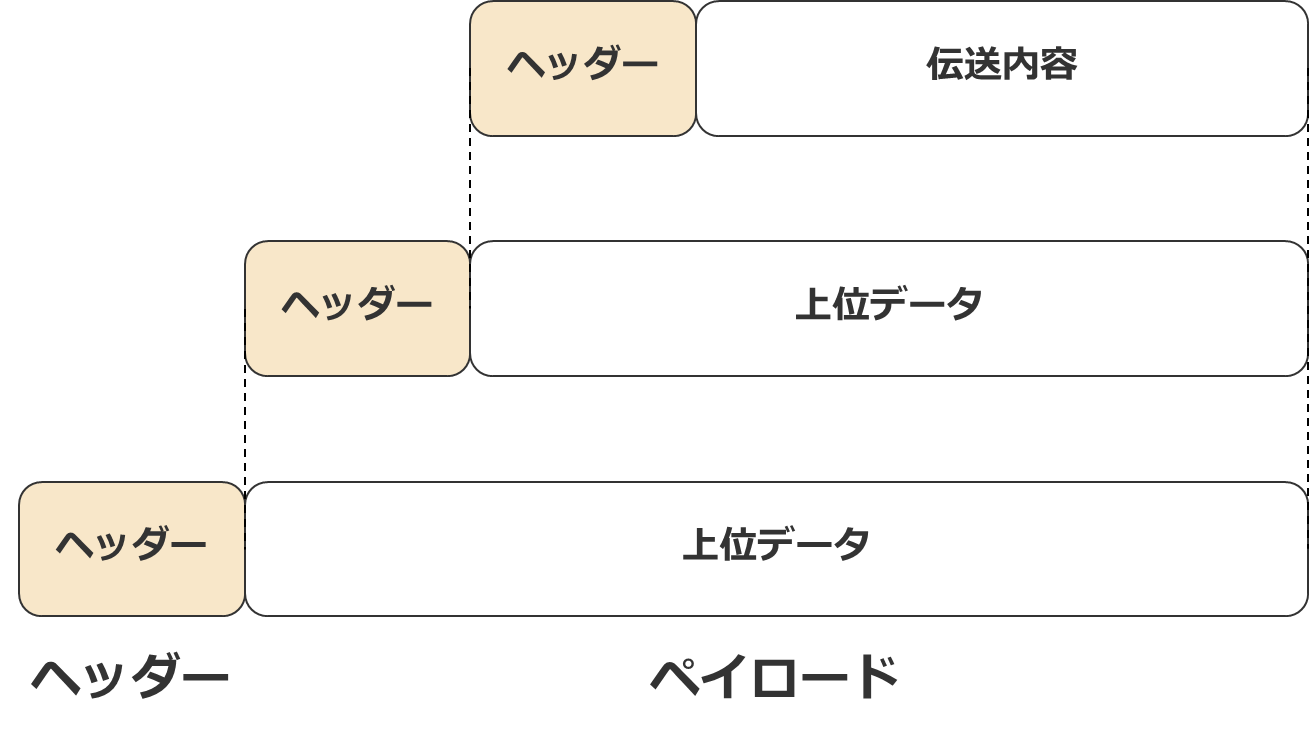

しかし実際にOSI参照モデルが使用されることはなく、同時期に考案されたTCP/IPが主流となっています。

今日では「ネットワークの概念的な考え方」としてOSI参照モデルが使われています。

階層の考え方が違う

TCP/IPはOSI参照モデルで使用される7層ではなく4層の構成になっています。

特に知っておきたいのが物理層とデータリンク層に該当するネットワーク・インターフェース層です。

この層の代表的なプロトコルがEthernetです。

産業用ネットワークを扱う際に鍵となるプロトコルです。

産業用Ethernetの考え方

産業用ネットワークの1つである産業用Ethernetは”Ethernetベース”とよく表現されます。

既に解説したとおりEthernetはOSI参照モデルの第1層と第2層に該当するプロトコルです。

つまり産業用Ethernetはケーブルや最低限の伝達方式を踏襲したまま産業用途へ活用できる形へとアレンジさせたものと言えます。

いくつか有名な産業用Ethernetを題材にOSI参照モデルで意味を理解してみましょう。

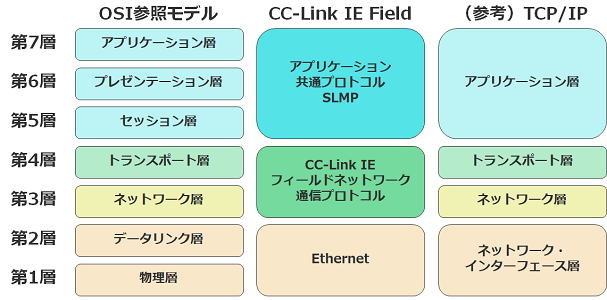

CC-Link IE Fieldの例

まずはCC-Link IE Fieldを見てみます。

Ethernet以外は独自のプロトコルが採用されています。

通常ネットワーク層にIP、トランスポート層にTCPが使用されるところはCC-Link IE Field用のプロトコルです。

また5~7層には複数種あるCC-Link系が円滑に通信できるようにするためのプロトコルSLMPがあります。

例えばCC-Link IEにはコントローラネットワーク通信プロトコルやモーションネットワーク通信プロトコルがあります。

更にSLMPに対応したソフトウェアを開発することでTCPやIPで通信する汎用Ethernet系ネットワークでもCC-Link系と通信することができます。

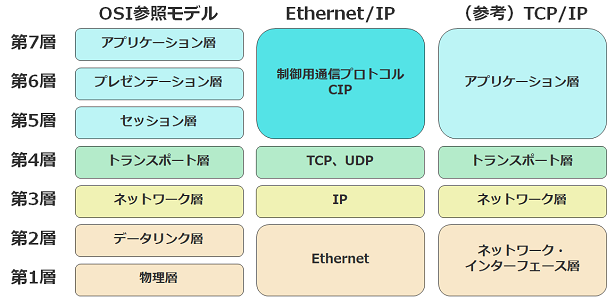

Ethernet/IPの例

次にEthernet/IPを見てみます。

EthernetだけでなくIPやTCP、UDPなど一般的なプロトコルがベースになっています。

そのうえでCIPと呼ばれる制御用のプロトコルを採用することで産業用途へ活用できるようにしています。

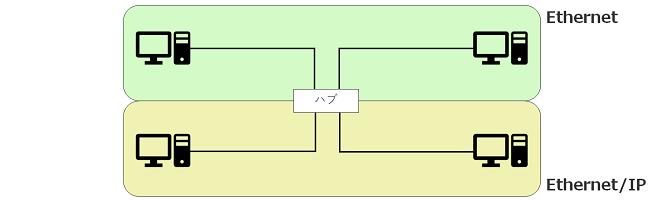

トランスポート層まで一般的なネットワーク用のプロトコルであるため、汎用Ethernet通信と混在することが可能です。

例えばEthernet/IP通信を行いたい場合でも新しいネットワーク配線を大きく敷設する必要はありません。

既設のハブに接続すれば通信が可能となります。

ただしプロトコルが違うため、混在できるだけで直接通信できるわけではありません。

参考資料

-

-

図解即戦力 ネットワークのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる本

www.amazon.co.jp

-

-

これ一冊で身につく ネットワークの基本としくみ

www.amazon.co.jp

オススメ書籍

・産業用ネットワークの教科書

様々な産業用ネットワークの特徴を1冊にまとめた書籍です。

ネットワーク同士の関係までは記載されていませんが、広い知識を得る点ではオススメできます。

-

-

産業用ネットワークの教科書~IoT時代のものづくりを支えるネットワークと関連技術

www.amazon.co.jp

・図解入門ビジネス工場・プラントのサイバー攻撃への対策と課題がよ~くわかる本

制御システムの基本構成に始まり、セキュリティの基礎を理解することができます。

今後はプラントも外部と繋がっていく時代になるためセキュリティ上のリスクを理解するのに最適です。

-

-

図解入門ビジネス工場・プラントのサイバー攻撃への対策と課題がよ~くわかる本

www.amazon.co.jp