蒸留は、化学や工業分野で頻繁に利用される分離技術であり、液体混合物から特定の成分を取り出すための基本的な操作です。

蒸留の身近な例として、「アルコール飲料の製造」や「海水の真水化」があります。

ラボスケールでの蒸留を工業規模にスケールアップする際には、単純に容積を大きくするのではなく、蒸留塔という構造の設備を用います。

装置のサイズやエネルギーのムダを極力抑え、効率的な蒸留が行えます。

蒸留の原理

まずは蒸留の原理を解説します。

目的

蒸留は2つ以上の成分からなる液体を分離する操作です。

つまり、特定成分の純度を上げて取り出すことが目的です。

この時、各成分における蒸発のしやすさの違いを利用しています。

蒸留の流れ

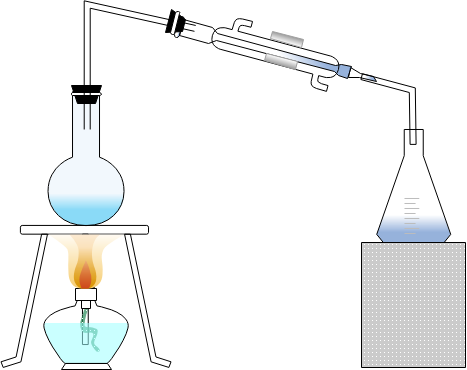

蒸留を行う際には、まず混合物を加熱して蒸発させます。

このとき、それぞれの成分の蒸気圧が高いものほど、より多く蒸発します。

蒸発した混合気は、冷却器で冷却されて液体に戻されます。

身近な例

蒸留の身近な例として、「アルコール飲料の製造」や「海水の真水化」があります。

ウイスキーやウォッカなどの蒸留酒は、発酵した液体(麦芽やジャガイモなど)を加熱し、アルコールを蒸発させた後に冷却して液体に戻すことで作られています。

アルコールは水よりも蒸発しやすいため、この方法でアルコール濃度の高い液体を得ることができます。

また海水は、水分を蒸発させた後にその蒸気を冷却して液体に戻すことで塩分を取り除き、飲料水として利用できる真水を得ることができます。

この方法は、淡水化装置などで海水を真水に変える際に使用されています。

蒸留工程の工業化

ラボスケールの蒸留を工業化する考え方を順に紹介します。

これをスケールアップと呼びます。

最終的には蒸留塔を用いる考え方にたどり着きます。

単純なスケールアップ

一番簡単なのは使用する液量に合わせて実験装置の容積を大きくすることです。

ただしラボと実機のスケール差があればあるほど加熱効率は悪くなってしまいます。

製品の品質も安定しないためオススメできません。

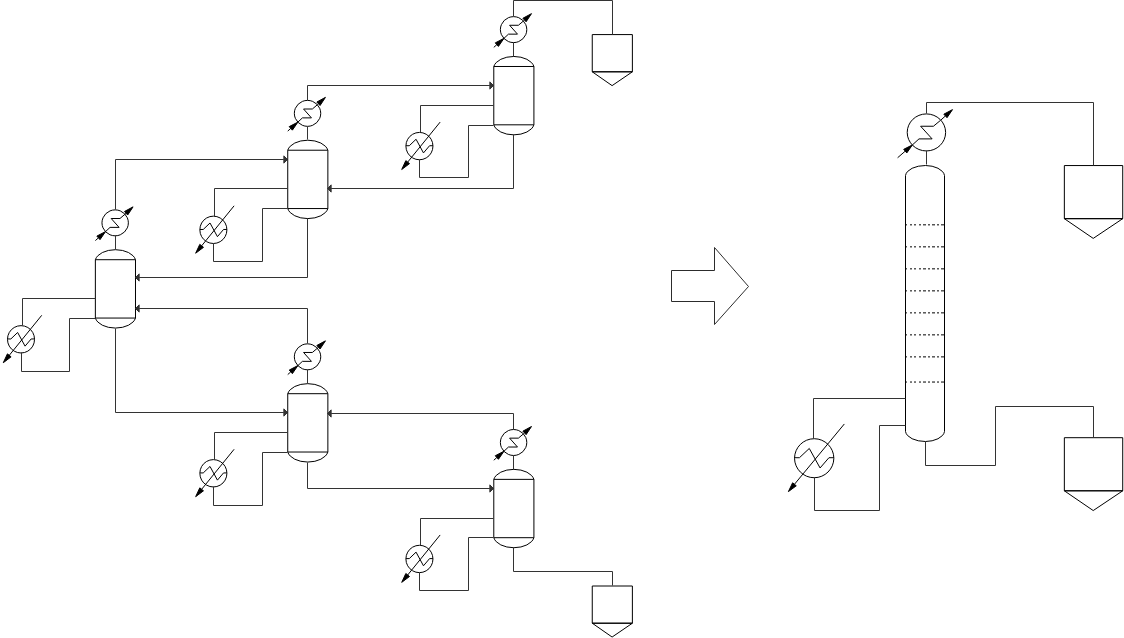

複数の蒸留工程を経由する

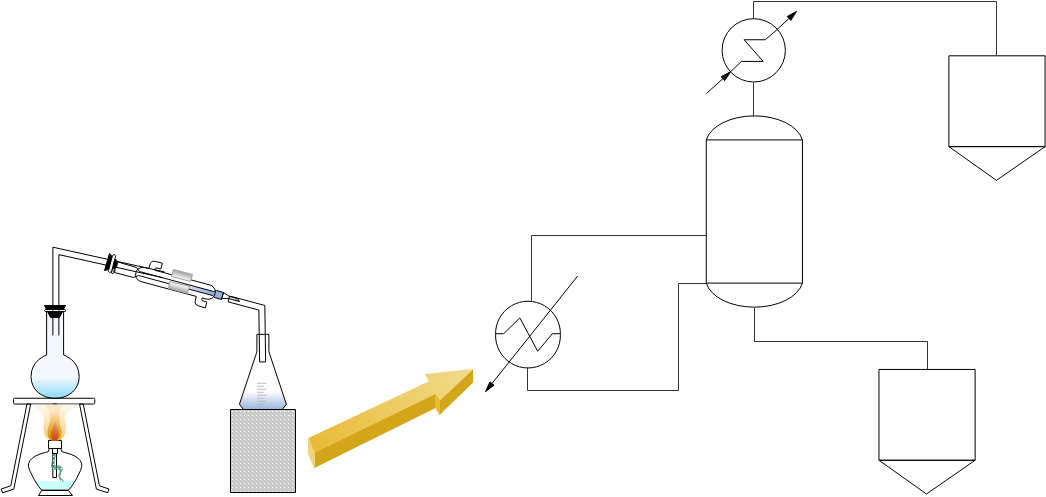

複数の蒸留設備を直列に接続し、分離した蒸気や残渣を再度それぞれ蒸留しなおします。

純度が上がった液を更に蒸留するため、一段と純度の上がった液を取り出すことができます。

製品の品質が上がったものの、これでは加熱冷却設備が大量に必要なため採算が取れません。

更にそれらを制御するためオペレータの負担も増加します。

蒸留塔

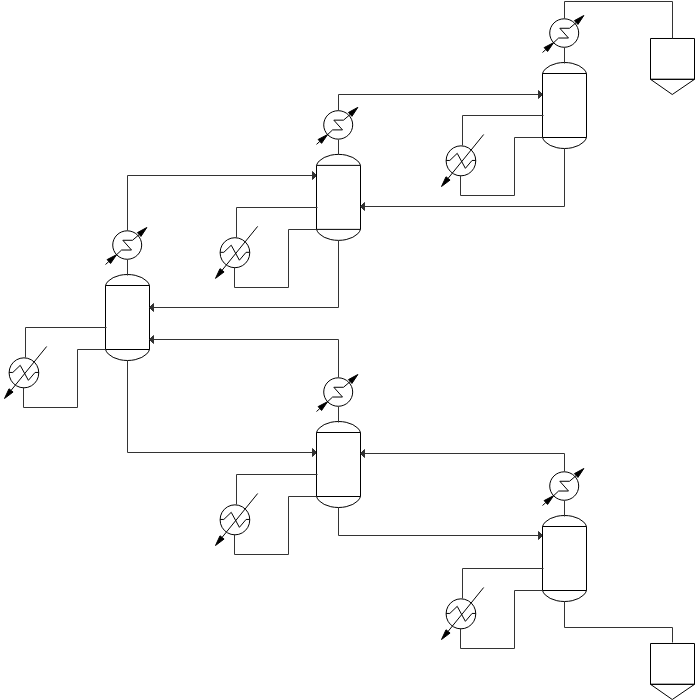

一般に、蒸留設備を複数直列に接続する形式を簡略化した"蒸留塔"が使われます。

内部は隙間が空いた複数の板で仕切られ、各段が蒸留設備1つ分に当たります。

蒸気は上部へ、液は下部へ流れることで熱交換と蒸発・凝縮を繰り返しながら純度の高い成分へと変化していきます。

つまり、一本の蒸留塔で蒸留するだけで、複数の蒸留塔で蒸留したような成果が得られます。

まとめ

蒸留は、混合物を加熱して各成分の蒸発しやすさの違いを利用し、分離する技術です。

蒸発した成分を冷却して液体に戻すことで純度を高めます。

工業化においては、蒸留設備を単純に大きくするよりも、複数の工程を一体化した蒸留塔が効果的です。

蒸留塔は内部で多段階の蒸発・凝縮を繰り返し、効率的に高純度の成分を得ることが可能です。

オススメ書籍

・トコトンやさしい蒸留の本

蒸留を勉強するときに最初に読んでおきたい書籍です。

国内の蒸留研究で有名な大江先生が書かれています。

-

-

トコトンやさしい蒸留の本

www.amazon.co.jp

・絵とき「蒸留技術」基礎のきそ

「トコトンやさしい蒸留の本」で蒸留の考え方に慣れてきたらこちらの本でステップアップします。

様々な条件における蒸留計算が体系的に解説されています。

-

-

絵とき「蒸留技術」基礎のきそ

www.amazon.co.jp

・化学工学ー解説と演習ー

化学工学を勉強したい!と思ったら真っ先にオススメしたい書籍です。

蒸留に関しては装置構成についても触れられています。

また、他の汎用化学工学書籍には無い「撹拌動力計算」や「撹拌伝熱計算」も記載されています。

-

-

化学工学―解説と演習ー

www.amazon.co.jp