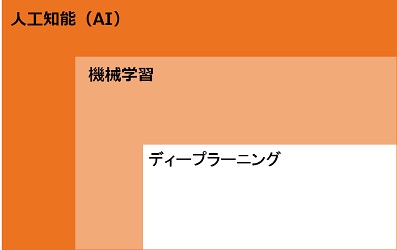

それぞれの違い

AIの要素として機械学習(ML)があり、機械学習の要素としてディープラーニング(DL)があります。

- AI(Artificial Intelligence):人工知能人間のように「思考」や「学習」などを行うコンピュータシステム

- ML(Machine Learning):AI技術の1つで、データを元にしてコンピュータが自己学習すること

- DL(Deep Learning):ML技術の1つで、多層ニューラルネットワークを使用することで、より複雑なタスクを実現すること

以下のようなイメージです。

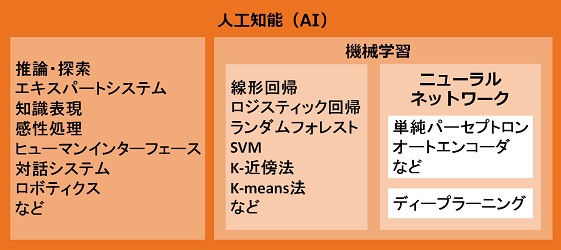

より具体的な中身

人により分類の仕方は分かれると思いますが、以下のような構成になっていますので参考にしてください。

以降はそれぞれの項目について簡単に解説します。

AIの要素

AIの要素として機械学習がありますが、その他にはどのようなものがあるのでしょうか。

そもそもAIはデジタル技術などを用いて人の知能を人工的に表現するものを指しますので種類も様々です。

AIに関する定義は有識者の間でも分かれており決まったものはありません。

イメージだけ掴んで頂ければそれで良いと思います。

この項については人工知能学会の認識を参考に致しました。

また各項目は機械学習の発展に伴い進化しており、機械学習が多方面に影響を及ぼしています。

推論・探索

推論・探索は1960年代の第一次AIブームの火付け役となった技術です。

分岐問題に対する人間の思考パターンを分解して迷路やパズルなどを高精度に解けるようになりました。

エキスパートシステム

エキスパートシステムは1970年代の第二次AIブームの火付け役となった技術です。

事前にコンピュータへ知識にあたるデータを入力して覚え込ませます。

第一次AIブームの時と比べて性能は向上しましたがデータにしづらい曖昧表現に弱いなど一定水準までしか性能向上は見込めませんでした。

この後、ディープラーニングがきっかけで第三次AIブームが訪れます。

知識表現

知識表現は人間の知能を機械で理解できるように表現するための手法です。

いわゆる機械語が該当します。

知識表現により人工知能が的確に内容を理解できるようになります。

感性処理

感性処理は温かさや冷たさといった人間の感性をコンピュータで表現するための分野です。

認知科学や人間工学の知見を活用します。

後述するヒューマンインターフェースとも大きなかかわりがあります。

ヒューマンインターフェース

人間は視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の五感を使って認識し、反対に外界へは五感に訴える形で伝えます。

ヒューマンインターフェースはAIが外界とのやり取りをするための中継役というイメージで、例えばセンサーがここに該当します。

対話システム

対話システムは音声認識、言語認識、言語生成など人間同士の対話に関する分野です。

スマートスピーカーが良い例です。

例えば会話の場合、大きく分けて以下の工程になります。

- 音声をテキストに変換

- テキストの意味を理解

- 返答するためのテキストを生成

- テキストを音声に変換

特にディープラーニングの発展に伴い進化した分野でもあります。

ロボティクス

ロボティクスはAIとロボット工学を組み合わせた分野を指します。

機械工学、電気電子工学、制御工学など広い分野が組み合わさって構成されています。

そこにAIを組み合わせることでより人間らしい柔軟性のある動作へと繋げます。

機械学習

人間が経験から学習することにより改善する様を表現した分野です。

この分野については以降で細かく解説します。

機械学習の要素

AIの要素である機械学習について代表的なものを解説します。

線形回帰

線形回帰は、予測変数と説明変数の間の線形関係を求めます。

Excelでも実行でき、単回帰分析や重回帰分析が非常に有名です。

ロジスティック回帰

ロジスティック回帰は、例えばYesかNoかといった2値分類問題に使用されます。

線形回帰を分類問題に対しても応用できるようにしたというイメージです。

決定木、ランダムフォレスト

決定木はデータをツリー構造で分割し、目的変数の値を予測します。

回帰・分類の両方で利用されます。

またデータの一部から決定木を大量に作り、多数決で最終判断を下すモデルもあります。

木が集まって森になることからランダムフォレストと呼ばれています。

SVM

SVMはサポートベクターマシーンと呼ばれる分類を行うための手法です。

各要素に対して散布図を作成し、そこに直線を引いて分類します。

その際に各データと直線との距離が一番離れるように線を引くことで、どのクラスターとも適度に離れるように分類されます。

これを回帰に応用したサポートベクトル回帰(SVR)もあります。

k-近傍法

ある未知のデータを得た時に、既に分類されているデータ値に近いものへ分類する手法です。

近くに複数の分類されたデータがあることも多く、未知データの周辺近辺k個と設定しその中で多数派の分類先を選択します。

k-means法

最初にk個に分類すると決め、散布図上にk個の基準点をランダム配置します。

各データは一番距離が近い基準点に分類され、k個のクラスターが作成されます。

作成したクラスターの重心に基準点を動かし、基準点が動いたことから改めて各データの分類を再作成します。

これを繰り返すことで似た特徴を持つデータを分類することが出来ます。

ニューラルネットワーク

ニューラルネットワークは脳の神経回路の一部を模倣した数理モデルです。

この分野については以降で細かく解説します。

ニューラルネットワークの要素

ここではディープラーニングの要素であるニューラルネットワークについて各要素を解説します。

単純パーセプトロン

単純パーセプトロンは複数の入力データそれぞれに対して重み付けをして出力する手法です。

この重み付け構造が単層になっているものを単純パーセプトロンと呼びます。

文字通りニューラルネットワークの一番単純な構造です。

重み付け構造が3層以上になったものを多層パーセプトロンと呼びます。

これがディープラーニングです。

オートエンコーダ

オートエンコーダはニューラルネットワークを使用した教師なし学習の一種です。

入力データの次元を圧縮し、再構成する操作を行います。

この再構成を通じて、オートエンコーダーはデータの特徴を学習することができます。

例えば異常検知や画像生成で利用されます。

ディープラーニング

既に単純パーセプトロンの時にも解説しましたが、重み付け構造が3層以上になっているパーセプトロンをディープラーニングと呼びます。

単層から多層に変わることで非線形な問題を解くこともできるようになりました。

またディープラーニングは汎用性が高く、対話システムのような別のAI分野へも貢献しています。

オススメ書籍

・最強のデータ分析組織

大阪ガスの中で一からデータ分析組織を作りあげ、多くの実績を上げて外部からも注目されるようになった経験を綴った書籍です。

これからDX推進を進めていこうと考える製造業の方にオススメです。

-

-

最強のデータ分析組織 なぜ大阪ガスは成功したのか

www.amazon.co.jp

・付加価値ファースト

旭鉄工による設備の稼働状況を可視化してムダを削減・効率化した事例です。

更にこのIoTシステムをサービス化し、i Smart Technologiesという会社を立ち上げることまで成功しています。

製造業に携わっているなら誰もが読んでおくべき数少ないDX成功企業の事例です。

-

-

付加価値ファースト 〜常識を壊す旭鉄工の経営~

www.amazon.co.jp

・小説 第4次産業革命

自社を想像して、ヒト・モノ・カネの動きが詳細に把握できますか?

新規ライン立ち上げや急な変更が起きた時に原価への影響を見積もれますか?

多くの業種で直面するDXの重要性や、それに対応する過程をドラマ仕立てで描かれた小説です。

-

-

小説 第4次産業革命 日本の製造業を救え!

www.amazon.co.jp